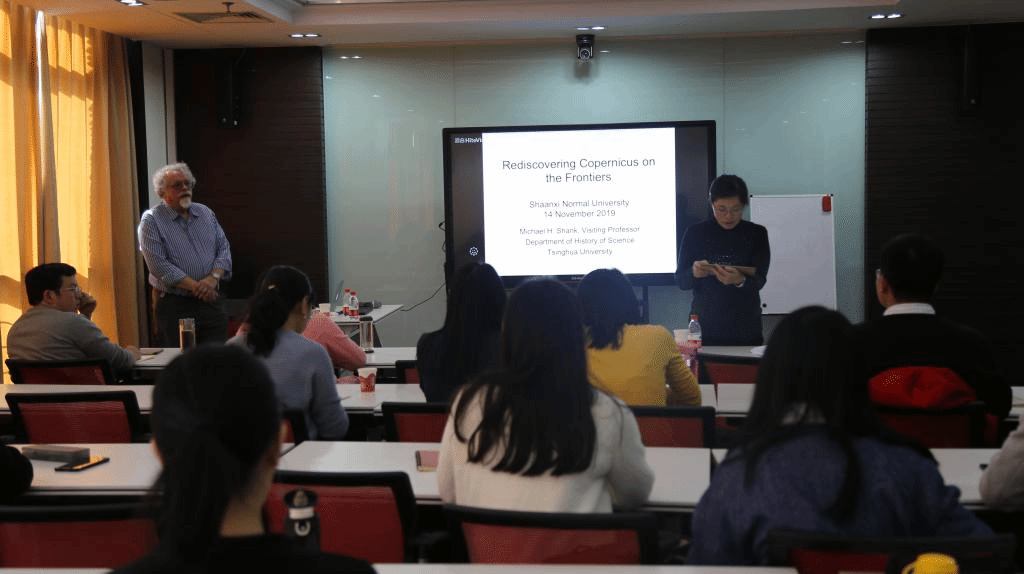

近日,应我校医学社会史研究中心邀请,美国威斯康星大学麦迪逊分校科学史系荣休教授、清华大学科学史系客座教授迈克尔·H·尚克(Prof. Michael Shank),于长安校区博物馆附楼S201报告厅,为我校师生带来了两场学术报告。其中,11月13日晚,讲座题为“重新认识中世纪早期史”,由著名的中世纪史学家斯旺森教授(Prof. Robert Swanson)主持,我校外国语学院姚娜娜老师担任翻译;11月14日下午,讲座题为“论哥白尼早年学术生活史”,由历史文化学院梁红光副教授主持,我校外国语学院贺敏老师担任翻译。

第一场讲座“重论中世纪早期知识史”中,尚可教授首先通过一些具体的案例为我们勾勒了“衰退-复兴”这一经典历史叙事结构。一方面,教授指出这种叙事结构的确有其独到之处,例如它可以凸显出衰退-复兴这种转折点在整个历史进程中的重要地位,同时这种起伏的叙事方式也更易于引发读者的阅读兴趣。但另一方面,这种叙事结构往往促使历史学家忽略这种简单的“衰退-复兴”逻辑之后所隐藏的历史细节,使历史解释趋于简单化,丧失应有的客观性、全面性,乃至于出现错误的研究结论。在对这种历史叙事结构作出反思与批判之后,教授继而指出,西方科学文化史领域长久以来认为的继亚历山大里亚图书馆被毁、罗马帝国衰落之后的公元5世纪,随着西欧历史逐步迈入中世纪,与此同时发生了科学文化大衰退这一观点便是这种叙述结构的典型例证。接着教授从三个角度对这一观点进行了批驳,并对中世纪早期知识史提出了新的认识:其一、旧有观点忽视地区差异,过于笼统;其二、旧有观点混淆了政治衰落与文化衰落的问题;其三、评判标准缺乏公允。最后,教授认为中世纪早期西欧衰退的列表中具有政治、经济等多方面的内容,但并不包括希腊——亚历山大里亚的科学文化成就。“从未有过,何来失去”?罗马统治下的西欧地区原本在科学文化方面便不甚发达,且在殖民过程中输入的文化因素主要是拉丁语而非希腊的科学知识,因此又何谈之后的衰落呢?

第二场“论哥白尼早年学术生活史”中,尚可教授首先讲到他之所以另辟蹊径,从生活经历的角度来勾勒哥白尼的早期生活学术史,是因为他最近正在试图构思一本新的《哥白尼传》,同时也是他在哥白尼的家乡波兰实地考察之后的结果。接着教授从哥白尼家乡普鲁士(先属波兰等国)的发展历史讲起,介绍了该地区是如何从13世纪前的蛮荒之地一步步发展为哥白尼生活时期为各方势力相互角逐的“嘴边肥肉”的。在介绍了此地纷繁复杂的社会政治及自然地理环境之后,教授随即为我们细数了这一背景下,哥白尼这个无奈“政治动物”前半生,即自出生起(1473年)一直到其舅父托伦主教卢卡斯·瓦森罗德(Lucas Watzenrode)去世(1512年)这一时间段内对其日后人生道路及科学成就起到决定性影响的生活学术经历。教授通过对哥白尼一生影响重大的一人(舅父瓦森罗德)、一地(出生地普鲁士)、一时(15、16世纪之交),三维立体地为师生们还原了哥白尼的前半生经历,使我们对这一重要历史人物有了更加全面且深刻的认识,让我们知道了哥白尼伟大成就的背后不仅是具体历史条件的产物,更是他个人选择的结果。

连续两天的讲座,尚克教授不辞辛苦,倾囊以授,不仅打破了许多我们旧有的历史认识,而且灌输给大家一些新的历史思维方法、研究路径,使广大师生受益匪浅。他严谨认真、深挖细究、不拘于陈观陋说的治学精神着实令人敬佩。讲座有终时,然学术无穷尽,思想的碰撞对同学们日后的学习和研究具有积极的启发意义,让我们在满满收获中期待下一次精彩讲座吧!